Ein Beitrag von

Horst Dornbusch

Gründer

Cerevisia Communications

Die Hefegenetik hat seit der ersten Genomsequenzierung von S. cerevisiae im Jahr 1996 und von S. pastorianus im Jahr 2009 sowie der Entdeckung der Wildhefe S. eubayanus im Jahr 2011 als einer der beiden Elternteile von S. pastorianus (der andere ist S. cerevisiae) riesige Fortschritte gemacht. Dies öffnete die Tür für endlose neue Möglichkeiten in der heutigen Hefezüchtung.

Veröffentlicht am 22/10/2024

Ein Beitrag von

Horst Dornbusch

Gründer

Cerevisia Communications

Spätestens seit dem Ende der letzten Eiszeit, also zu Beginn der Zivilisation, so wie wir sie heute kennen, hat die Menschheit Flüssigkeiten zu alkoholischen Getränken vergoren. Das wissen wir, weil die älteste, uns bekannte Braustätte der Welt aus der Zeit um 11.000 v. Chr. stammt. Sie gehörte den Natufianern, einem halbnomadischen Volk, das damals im heutigen Nordisrael lebte. Die ältesten Beweise für die Weinherstellung stammen aus der Kaukasusgegend im heutigen Georgien um etwa 6.000 v. Chr.

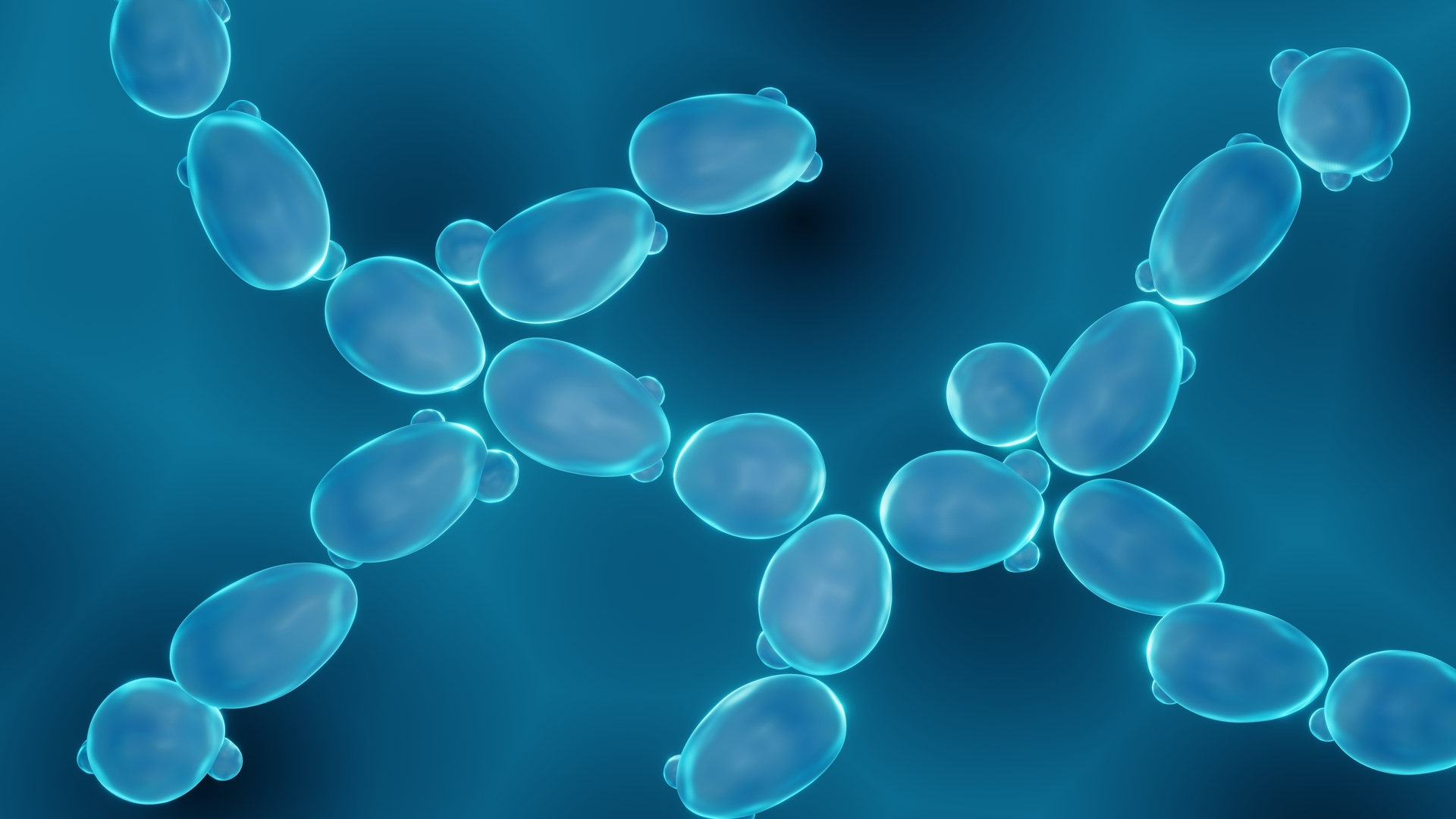

Allerdings war diesen frühen Getränkeherstellern nicht bewusst, dass eine winzige Mikrobe – mit ziemlicher Sicherheit die obergärige Saccharomyces cerevisiae – heimlich Zucker in Alkohol umwandelte ... Und sie steht immer noch im Dienst der Menschheit.

Die heute weitverbreitete, untergärige Saccharomyces pastorianus existierte damals noch nicht, denn es gibt schlüssige Hinweise, dass sich S. pastorianus unter mysteriösen Bedingungen erst in der Spätrenaissance in Bayern entwickelte. S. pastorianus ist eine hybridisierte Mikrobe, die aus der Paarung von S. cerevisiae und einer wilden Hefe aus den Hochanden Südamerikas hervorgegangen ist, welche wir heute Saccharomyces eubayanus nennen.

Obwohl Gärungen bestimmt seit der Antike von Menschen gezielt gesteuert wurden, ist es erstaunlich, dass unsere Vorfahren – in Anlehnung am Titel eines berühmten Romans von 1920 der amerikanischen Autorin Edith Wharton – in jenem langen “Zeitalter der Unschuld” die Rolle der Hefe bei der Herstellung ihrer berauschenden Getränke überhaupt nicht bemerkten haben.

Die Existenz dieser Mikrobe wurde erst in der Renaissance entdeckt. Zu jener Zeit begann man, den Rückstand am Boden aller Gärbehälter als „Zeug“ zu bezeichnen. Mit anderen Worten, die Hefe wurde als chemische Materie statt als ein lebender, biologischer Organismus klassifiziert. Dieses Zeug galt damals als Produkt statt als Verursacher der Gärung … Ein Missverständnis, welches sich sogar bis zur Revolution in allen Wissenschaften im 19. Jahrhundert behauptete, als Koryphäen wie Theodor Schwann, Louis Pasteur und Emil Christian Hansen bereits die ersten bahnbrechenden Entdeckungen in der Mikrobiologie gelangen.

Etwa zur gleichen Zeit verfestigte sich auch das Bewusstseins eines Unterschieds zwischen obergärigen und untergärigen Hefen. Kein Wunder also, dass die Pioniere der Mikrobiologie es sich bei der Taxonomie der neu entdeckten Hefestämme schwer taten!

Anfangs herrschte große Verwirrung über die vermeintlichen Verwandtschaften zwischen den verschiedenen Hefen, was zu zahlreichen terminologischen Ungereimtheiten führte, die sogar im gegenwärtigen Jahrhundert noch im Umlauf waren.

So wurden beispielsweise selbst im Jahr 2010 in einigen wissenschaftlichen Arbeiten ober- und untergärige Hefen gleichermaßen als Mitglieder der S. cerevisiae-Familie klassifiziert, während manche Forscher die untergärige S. uvarum als Synonym für S. carlsbergensis betrachteten. Wieder andere benutzten S. carlsbergensis und S. pastorianus als zwei Namen für dieselbe Mikrobe, obwohl wir heute wissen, dass S. carlsbergensis nur einer von vielen Stämmen von S. pastorianus ist. Schließlich wurde in einigen Veröffentlichungen S. bayanus fälschlicherweise als einer der beiden Elternteile des hybriden S. pastorianus bezeichnet. Jedoch wurden diese Verwirrungen inzwischen dank der jüngsten Fortschritte in der Hefegenetik aufgeklärt. Z. B. wissen wir heute, dass S. uvarum eine reine Wildhefe ist, welche eine homogene Gruppe von Hefestämmen umfasst, die sowohl in der Natur als auch in kaltvergorenen Getränken vorkommen kann. Hingegen ist S. bayanus ein Hybrid aus S. uvarum und der wilden S. eubayanus.

Die obigen Klarstellungen verdanken wir einem relativ neuen Zweig der Wissenschaft, den wir heute Genetik nennen. Die Erforschung der Natur und der Ursachen der Vererbung war einer der ursprünglichen Antriebe für die Arbeiten der Pioniere. Ihre Suche begann mit einigen überraschenden Beobachtungen, welche den Fokus ihrer Untersuchungen verschärften. Charles Darwin lieferte uns nach seinem Studium isolierter Arten auf den Galapagosinseln und anderswo eine der wichtigsten Theorien über die Evolution, welche er 1859 in seinem bahnbrechenden Buch „Über die Entstehung der Arten“ veröffentlichte. Darwin postulierte, dass sich Arten nur durch natürliche Selektion und Anpassung aus ihren Vorfahren entwickeln.

Gleichzeitig machte Gregor Johann Mendel, ein österreichisch-mährischer Mönch und Zeitgenosse Darwins, die verblüffende Entdeckung, dass die unmittelbaren Nachkommen von Erbsen, die er in den Klostergärten aufzog, oft bestimmte elterliche Merkmale nicht aufwiesen, welche jedoch in der folgenden Generation wieder auftauchten. Er nannte die Merkmale, die er beobachten konnte, Phänotypen und diejenigen, die verborgen waren, aber später wieder auftauchten, Genotypen.

Jedoch hatten weder Darwin noch Mendel eine Vorstellung davon, dass die beobachteten (und versteckten) Merkmale Ausdruck dominanter und rezessiver Gene waren. Diese Erkenntnis musste bis 1977 warten, als Genomsequenzierungstechniken zur Verfügung standen, die unter anderem vom britischen Biochemiker Fredrick Sanger perfektioniert wurden.

Als solche Sequenzierungstechniken 1996 zum ersten Mal auf S. cerevisiae und 2009 auf S. pastorianus angewandt wurden, enthüllten sie, dass S. pastorianus ein Hybrid zwischen S. cerevisiae und einem damals noch unbekannten, wilden Mikroorganismus, dem oben erwähnten S. eubayanus, war. Dieser wurde erst 2011 vom argentinischen Mikrobiologen Diego Libkind in der freier Natur entdeckt und getauft.

Seitdem haben Mikrobiologen, die sich auf Hefegenetik spezialisieren, riesige Fortschritte im Verständnis der Stammbäume der derzeit über 1.500 bekannten Hefearten gemacht; und „Hefejäger“ – wie sich diese Mikrobiologen selbst nennen – durchkämmen derzeit viele Orte auf der ganzen Welt auf der Suche nach bisher unentdeckten Hefearten oder neuen Isolaten bereits bekannter Arten. Entscheidend ist, dass Wissenschaftler heutzutage bestimmte „Marker Gene“ in Hefegenomen identifizieren können, welche für spezifische Hefefunktionen wie die Kodierung, Katalyse und Synthese von Chemikalien auf molekularer Ebene verantwortlich sind. Genetiker geben diesen Genen alphanumerische Bezeichnungen wie ADE2, ATF1, ATF2, ATG1, FUS1, GAL4, HIS3, LEU2, MAD2, MAD3, TRP1 oder URA3.

Wir wissen heute, dass z. B. S. cerevisiae mehr als 6.000 Gene besitzt, die in 16 Chromosomen organisiert sind. Die meisten dieser Gene haben jedoch keine erkennbare Funktion. Dennoch bietet die große Anzahl der verbleibenden, funktions-spezifischen Gene den kommerziellen Hefezüchtern ausreichende Möglichkeiten, die Leistungen und die Geschmacksbeiträge neuer Hefen mit neuen, z.T. noch in der Entwicklung befindlichen, hochmodernen Technologien wie nie zuvor zu manipulieren, weshalb Herstellern alkoholischer Getränke künftig viele neue Gärungsmikroben zur Verfügung stehen werden.

Besucher der BrauBeviale 2024, die sich für diese rasanten Entwicklungen in der Hefegenetik und Hefezucht interessieren, können am Donnerstag, den 28. November, von 10:00 bis 12:00 Uhr zum Forum Rohstoffe in Halle 1, Stand 1-150 kommen.

Dort wird Dr. Mathias Hutzler, ein Mikrobiologe am Hefezentrum der Technischen Universität München, über „Aktuelle Trends in der Hefegenomik und die Jagd nach wilden Hefen“ (auf Englisch) referieren.

Gefolgt von einer moderierten Podiumsdiskussion mit Dr. Hutzler und Dr. Gabriela Montandon, Sensory Manager an der Fermentis Academy von Fermentis-LeSaffre, mit dem Titel „Die Zukunft der kommerziellen Hefezucht für die Gärungsindustrie“ (ebenfalls auf Englisch). Zusätzlich stehen die beiden Experten für Publikumsfragen zur Verfügung.

Rohstoffversorgung

Ein Beitrag von Horst Dornbusch

Biologisches Verfahren

Ein Beitrag von Oliver Kunz

Braugerste

Ein Beitrag von Elva Ellen Kowald

Sauerbier

Ein Beitrag von Kilian Kittl